从Hi4到Hi-T,后续又有Hi4-Z和重卡专用的Hi4-G,目前长城汽车所打造的Hi4混动系统越来越多,『Hi4宇宙』逐步形成。不少朋友分不清其中的关系和区别,所以,花近一个月时间整理资料并制作图表,旨在将其中的逻辑捋顺。

那么,我们就,图多,话浅,干货,走起!

结论在前:定位不同,方案不同

截止撰文前,「长城Hi4电混系统」(后简称「长城Hi4」)一共对外发布了4套系统,分别是「Hi4」、「Hi4-T」、「Hi4-Z」和「Hi4-G」。看似复杂,但核心就一句话:定位不同,所以方案不同。

适配乘用车和商用车长城Hi4

「Hi4」:目前将进化至二代,首发车型是哈弗枭龙MAX,混动四驱,适合城市通勤人群使用;

「Hi4-T」:多被搭载于坦克品牌的车型上,其定位是硬派越野,适合通勤/越野五五开的人群;

「Hi4-Z」:基于『泛越野』理念开发,比Hi4-T更注重油耗,适合通勤/越野三七开的人群;

「Hi4-G」:专为重卡研发的混动系统,基于柴油ICE开发,卡友们的新选择。

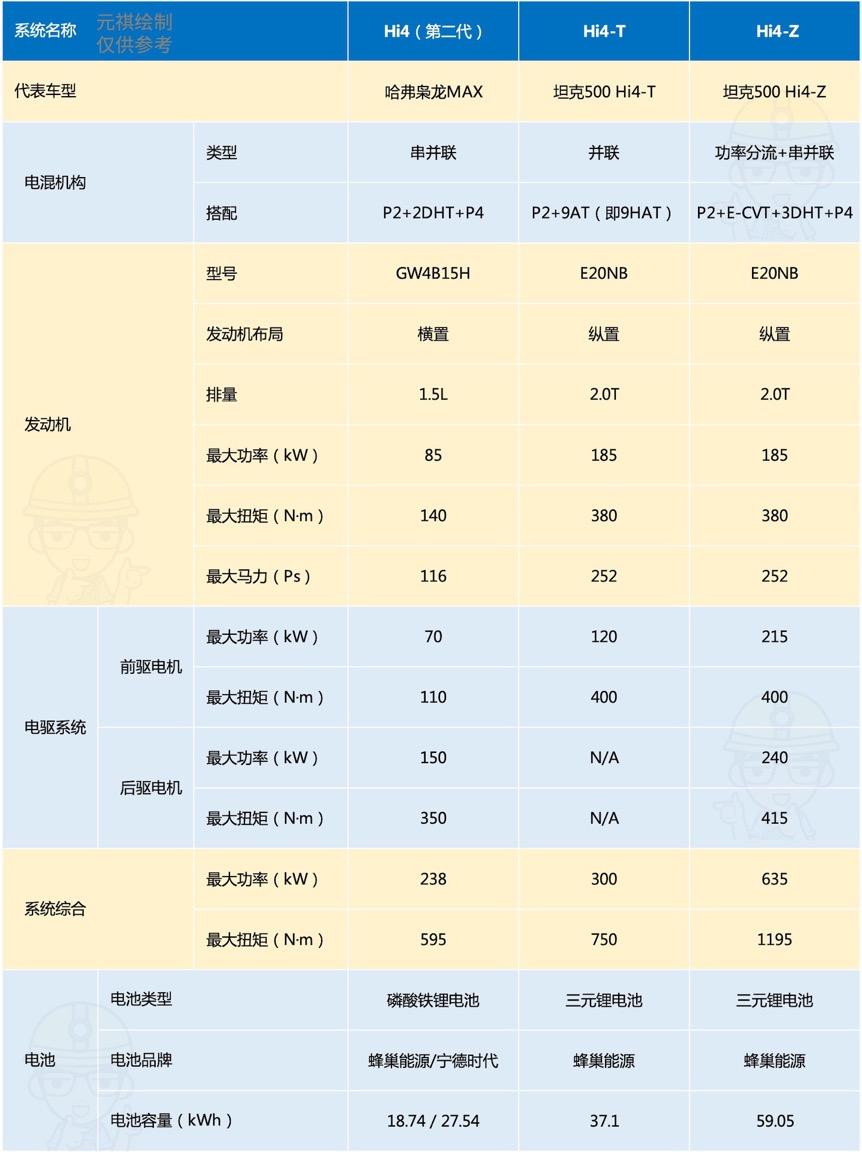

长城Hi4针对乘用车的三套混动系统示意图(仅供参考)

可以看出,与部分车企采用的1~2套混动系统通吃市场不同,「长城Hi4」的每一套混动系统多是基于人群定位和场景定位去匹配技术,故此,在混动架构上也选择了不同的方案。

长城官方发布的越野分级示意图

此外,「长城Hi4」目前还有一个比较明确、统一的技术原则——主攻四驱电混。所以,在2024年长城发布了自己的『越野分级』,在我看来,该分级更大的意义在于帮助消费者去理解「长城Hi4」的价值。那么,接下来就容我一款一款展开细说。

Hi4:『打亖不做增程』的开始

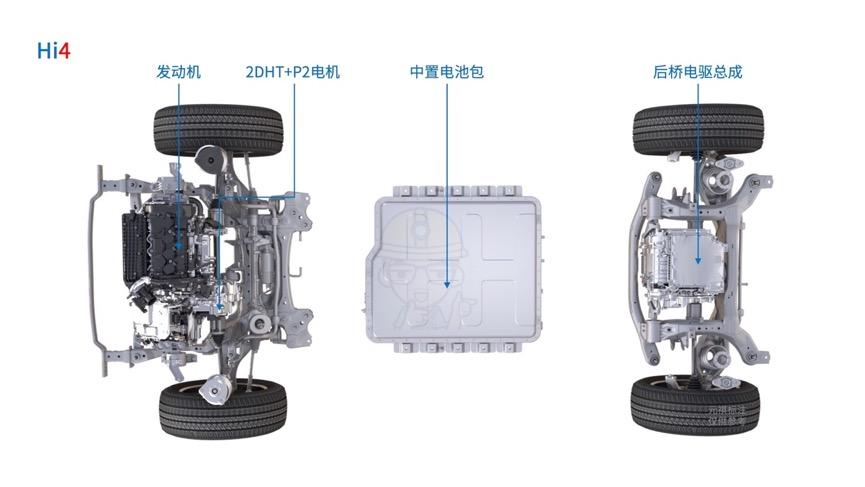

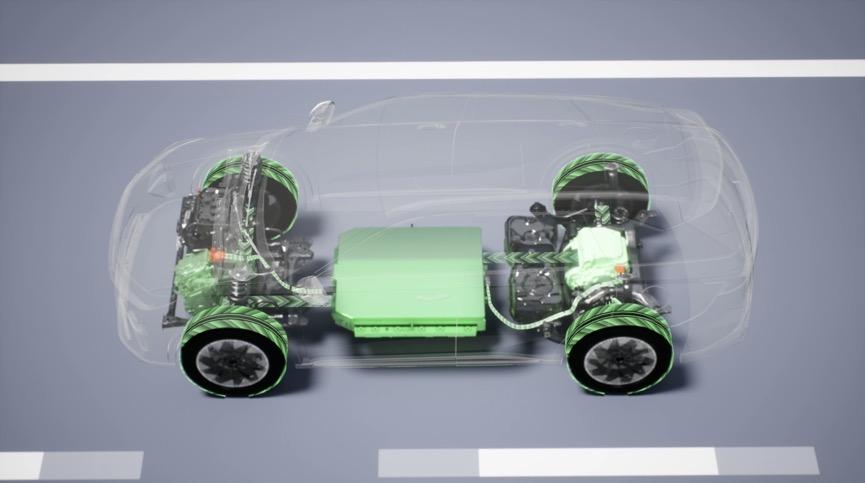

2023年5月「Hi4」正式发布,官方对其最初的定义是:全球首创智能四驱电混技术,『Hi4』中的字母和数字分别表示H(Hybrid)代表混动,i代表智能(intelligent),4代表四驱系统(4WD),其构型为前后轴双电机串并联式。

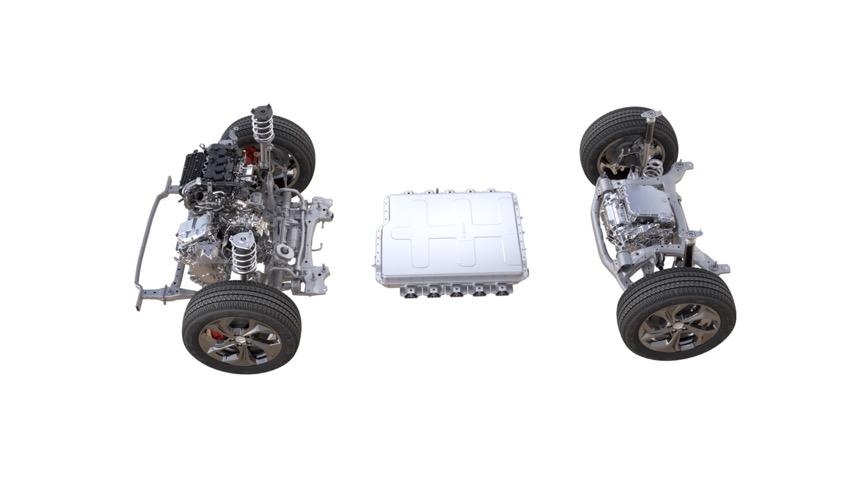

初代Hi4构型示意图(仅供参考)

「Hi4」基础的结构如上图所示,前桥动力总成由「混动专用发动机」以及一枚「P2电机」组成动力源,而控制的机械结构为「离合器」(C0)和两挡的「变速器」;而后桥动力总成则是采用「P4电机」(峰值功率150kW)作为动力源,配合一挡「减速齿轮组」,负责驱动后轮。

初代Hi4系统示意图(仅供参考)

「Hi4」结构的最大特点在于,较之传统混动系统若要实现四驱,往往需在前轴需要布置一个发电机和驱动电机,而后置还要增加一个驱动电机。这样一来增加了结构的复杂度,还会影响车辆前后配重,而「Hi4」将驱动电机后移至后桥,使车辆前后轴荷分配更容易达到近乎50:50黄金比例,进而提高驾驶的稳定性。

新摩卡Hi4(搭载初代Hi4)

这里提一下,撇开能力转换效率、驱动效率等其他因素,但增程式的前桥总成重量较传统单挡串并联还要重,而这恰恰就是长城想要通过「Hi4」解决的!

所以,单这一条,大家应该就能理解为何长城要说:『打亖不做增程』。

长城Hi4工作原理示意动图(仅供参考)

官方对于「Hi4」的工作解释是:以『全工况出行』为理念,围绕用户日常出行场景,基于不同工况特点和需求通过『3擎9模』的动态切换与智能能量管理系统,在各工况下处于最佳的工作模式,真正全工况效率最优,全场景驾驶无忧。

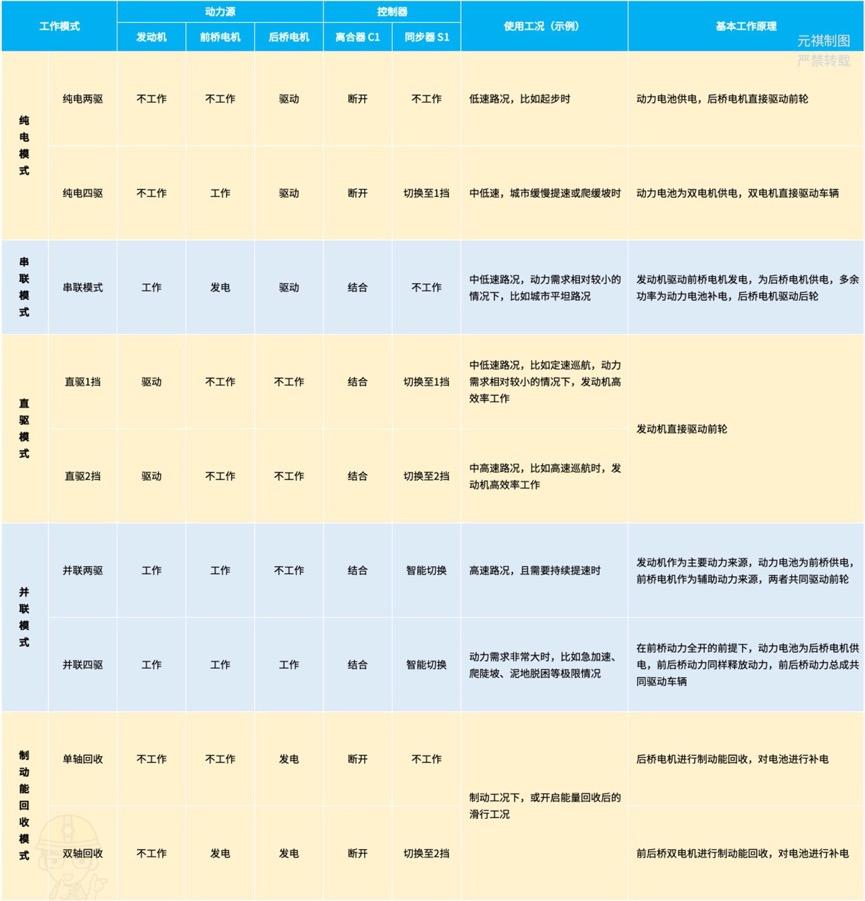

长城Hi4工作原理示意表(仅供参考)

对于官方提到的『3擎9模』,其中『3擎』当然指的就是「混动专用发动机」和前后「电机」。而『9模』其实是在常规「DHT」(混动系统)的5种模式下,细分出的9种工作模式,大家可以通过上面的动图和表格对应理解。

长城Hi4纯电模式示意动图(仅供参考)

比较有趣的是「Hi4」的纯电模式(如上图所示),在两驱的情况下主要依靠「后桥电机」进行驱动,仅在纯电四驱时才会启动「前桥电机」进行共同驱动,这应该是与其他前置前驱串并联结构最大的区别。

二代哈弗枭龙MAX(搭载第二代Hi4)

而在「Hi4」发布后的第2年,2025年3月底「Hi4」迎来第一次焕新升级。

官方表示:通过硬件、燃油技术、电能技术、算法等4大板块进行28项技术升级,不仅在能耗、操控和安全性方面实现了显著提升。

我当然不会复制粘贴新闻稿内容,而是来谈一谈在我眼中「第二代Hi4」重要且亮眼的提升。

智能后桥解耦系统官方示意图(仅供参考)

智能后桥解耦系统:当车辆时速超过63km/h进入高速巡航状态,且四驱系统并非必需时,智能后桥解耦系统就会自动发挥作用,迅速断开后轴与电机的连接。这一举措有效避免了后轴电机在高速空转时产生的能量损耗,经官方实际测试,可降低高速能耗0.4-0.7L/100km。例如,在一次长途高速试驾中,搭载第二代Hi4的车辆在开启解耦系统后,油耗明显低于未开启时,续航里程得到了显著提升。

双轴能量回收官方示意图(仅供参考)

双轴能量回收:该技术充分利用前后轴双电机的优势,实现了双轴能量回收。传统混动车型多为单轴回收,在减速或制动过程中,能量回收效率有限。而第二代Hi4的双轴能量回收系统,能够让前后电机协同工作,将车辆的动能更高效地转化为电能储存起来,能量回收效率相比单轴提升了2.07%。比如在城市频繁启停的路况下,双轴能量回收系统能持续为电池补充电量,减少能量浪费。

自适应能量管理官方示意图(仅供参考)

自适应能量管理:与智能驾驶系统深度融合,自适应能量管理系统可实时监测路况和驾驶状态。当车辆处于拥堵路段,系统会根据前车距离和车速,动态调节能量回收强度,在保证安全跟车距离的同时,最大限度地回收能量,进一步降低能耗,经测试,拥堵路段能耗可再降5%。

发动机直驱官方示意图(仅供参考)

DHT(两挡)优化:发动机直驱在混动系统中对提升高速效率至关重要。「第二代Hi4」对「DHT」进行优化,使发动机直驱的介入速度从70km/h降至40km/h(或以下),扩大了发动机直驱的高效区间。在城市快速路等中低速场景下,发动机能更早介入直驱,既保证了动力输出,又提高了燃油经济性。

二代哈弗枭龙MAX(搭载第二代Hi4)

总的来说,「Hi4」通过去掉一个「前桥电机」,实现了前桥的轻量化,同时一定程度上解决了车辆的配重问题,形成了专属于长城的一套四驱混动逻辑,对普通消费者而言,不到20万就可以买到一辆四驱的插混车型,的确是一项不错的福利。特别是在「Hi4」得到了焕新升级后,在更省、更爽两方面进一步得到了保障,着实让「Hi4」多了一份选购的信心。

Hi4-T:纵置、大梁、9HAT,是我的基石

或许在魏总的眼中,「Hi4」虽然实现了电混四驱,但实在是过于『软弱』的一套SUV混动总成,而V8才是真男人,「长城Hi4」旗下岂能没有一套『真男人』的混动呢?

玩笑了,其实更多地是源于此前提及的『越野分级』。若是要达到长城『强越野』及以上的强度等级,长城发现当下的电混/纯电越野总成的几个问题:

坦克500 Hi4-T(2023款)

首先,动力长时间大扭矩持续输出的问题。电机和动力电池都存在物理层面的限制,电机瞬间爆发力强,但是持续峰值功率输出只能维持较短的时间(通常在10秒左右),后续就会因为高温限扭,动力输出急速衰减。如果驾驶者正在爬长坡、陡坡,出现动力衰减,可能会出现溜车失控,甚至导致难以挽回的损失。

其次,越野场景的补能问题。越野爱好者经常需要穿越沙漠、戈壁,甚至是无人区域,这些地方的新能源配套基础设施几乎没有,在补能方面存在短板,纯电越野车也并不适合这些越野场景。如果配备大容量动力电池,无疑会增大车重,过大的车重,对越野来说并不是好事。再者,电池的安全问题。大部分纯电越野车的电池都置于车底,在路况复杂的非铺装路面,可能会因为磕碰底盘、涉水等突发状况影响电池安全。

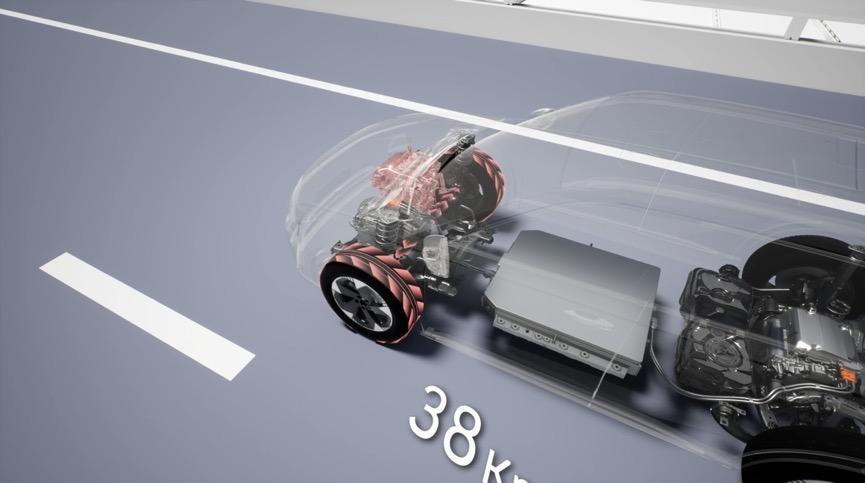

Hi4-T结构示意图(仅供参考)

基于以上问题的考虑,「Hi4-T」的基本设计目标就已经明确了——纵置、带大梁、机械差速以及强劲的变速器,而这些在油车时代已经被长城玩明白的要素,决定了「Hi4-T」必然属于一套偏向油车属性的混动系统。

Hi4-T结构示意图(仅供参考)

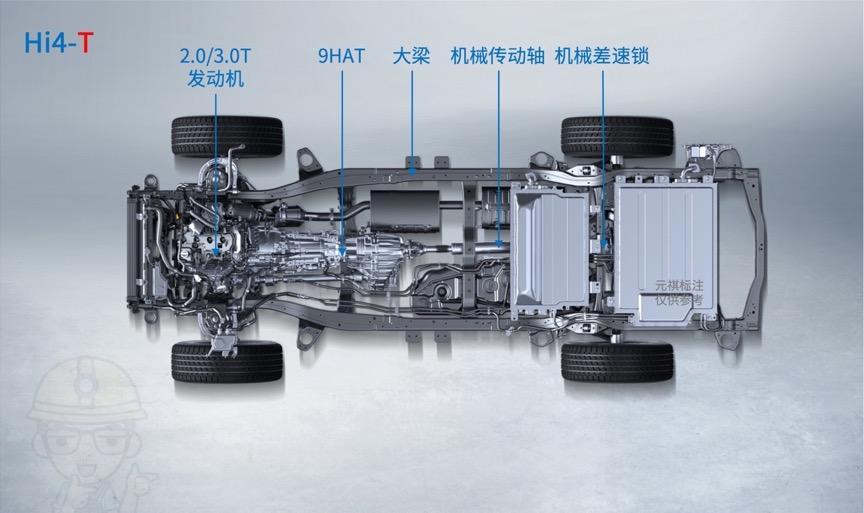

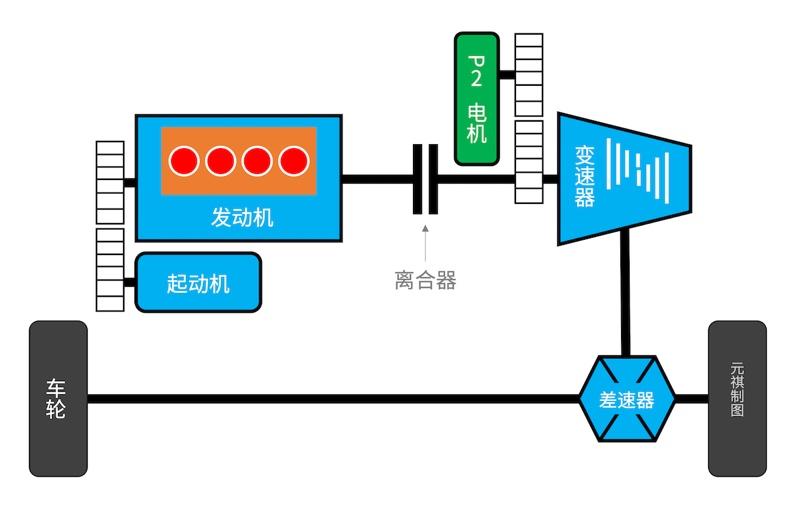

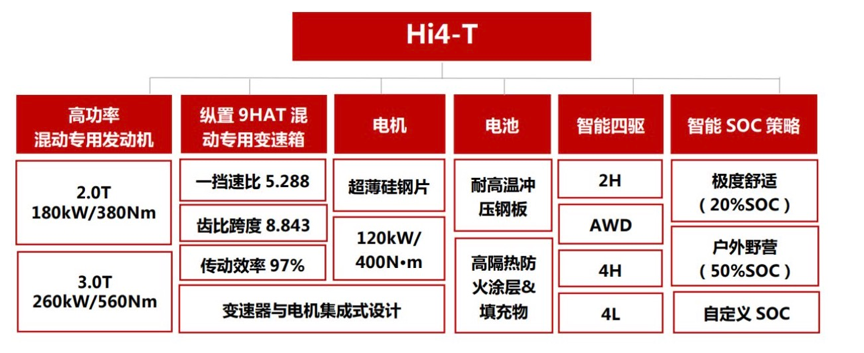

「Hi4-T」的结构模块非常好理解,大功率的「发动机」配合自研的「9HAT」(混动专用变速箱),这个变速箱的基本逻辑很简单——给长城自研的9速「AT」配上一个「P2电机」。当然啦,「Hi4-T」对「AT」与「P2电机」的整包采用的并不是外挂的形式,而是进行更为深度的整合,将「P2电机」整合进了变速箱内,集成度较高。

并联P2电机的混动系统示意图(仅供参考)

这里要注意的是,通常情况下,「P2电机」的位置被定义在「变速器」与「发动机」之间,且位于「离合器」后,而「P2电机」既可以与「发动机」在「输入轴」上进行串联布置,也可以是进行分轴的并联布局。(如上图所示)而通过长城官方的介绍,我们可以了解到,「Hi4-T」采用便是这一类的并联布局。

Hi4-T官方参数示意(仅供参考)

而在这套系统标定上,「P2电机」主要用于车辆起步阶段,而在大部分行驶工况下,「P2电机」用于助力,实现最为直接的『削峰填谷』效果,也就是利用电机的转速和扭矩,始终保证发动机始终处于最高效的运转区间内。而2.0T/3.0T的「发动机」足以应对几乎所有的工况和路况,同时也没有电机过热限扭的困扰。

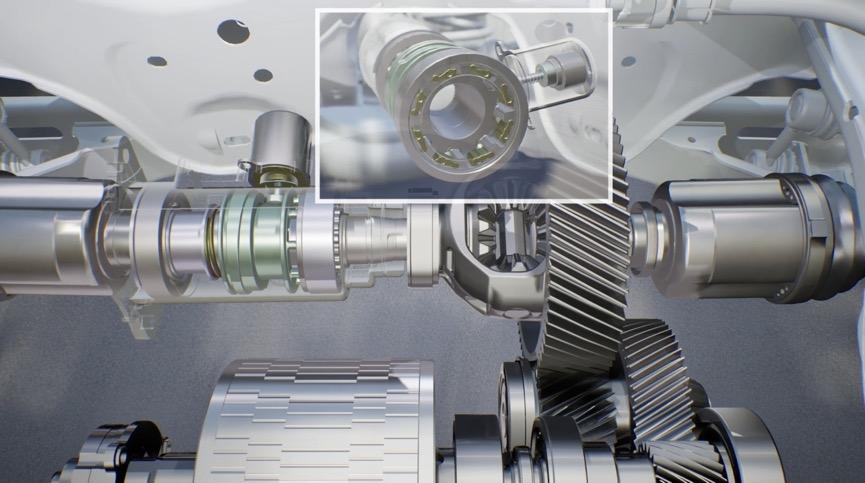

长城9AT拆解示意图(仅供参考)

至于变速机构,我们就简单回顾一下此前详解过的这枚长城9速「AT」:

整体采用纵置结构,包含了4套「行星齿轮组」、4组「离合器」和2组「制动器」。值得注意的是「AT」在1档的时候就可以实现锁止,满足越野性能的需要。同时采用了柔性输出的「液力变矩器」,故此平顺性也较好。此外,该「AT」最高可以承载高达600N·m的扭矩,可匹配2.0L、3.0L汽油机或柴油机等不同「发动机」的扭矩需求。

Hi4-T结构示意图(仅供参考)

另外,我们可以注意到,「Hi4-T」的「电池」布局并非在车辆的底部,而是将「电池」通过多点安装固定在车架横纵梁内侧、地板上部,直接从构架上改变设计,排除「电池」被冲击的可能,有效抵御正、后、侧多方位碰撞场景。与此同时,「电池」后部额外增加了合金防撞梁,全方位保证电池安全。当然啦,「Hi4-T」的大梁结构、机械差速锁、底盘等内容,我们这里就不展开聊,因为在此前的车型上已经聊了很多。

坦克500 Hi4-T(2023款)

总体来说,目前在「长城Hi4」系列中,「Hi4-T」绝对是那个最硬的真男人,也是最油的那个,故此,我也在想,『超强越野』等级的车型,会不会采用V8大机头版的「Hi4-T」呢?让我们拭目以待吧。

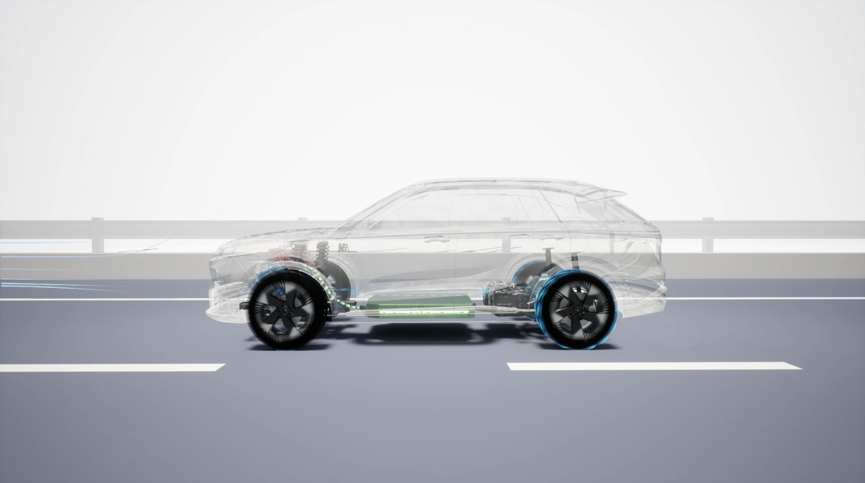

Hi4-Z:泛越野,是我的标签

介绍了「长城Hi4」系列中最硬「Hi4-T」后,我们发现在『越野分级』中还有一款比较适中的『泛越野』等级,这也就是2024年底发布的「Hi4-Z」。

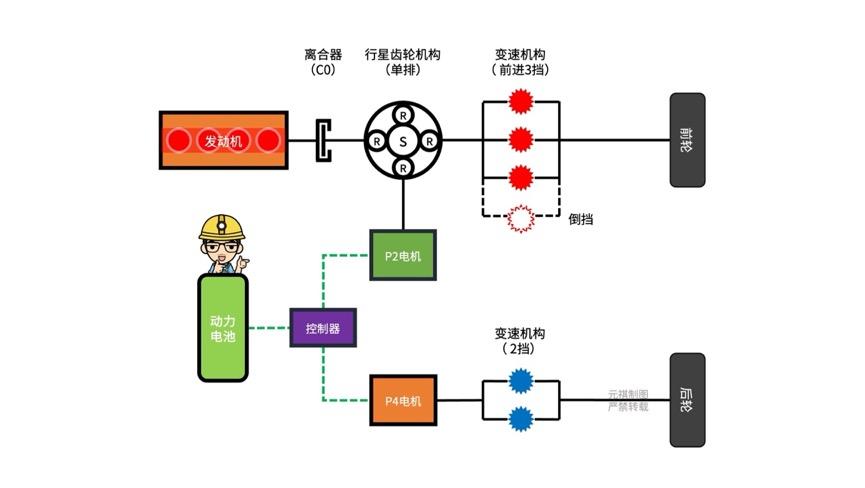

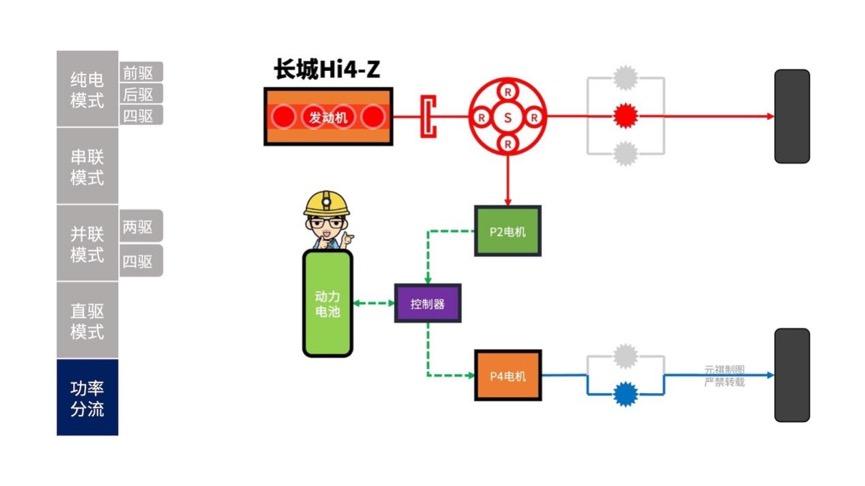

Hi4-Z结构示意图(仅供参考)

从结构上来看,「Hi4-Z」可谓是十分的复杂,从某种意义上来说,「Hi4-Z」是「Hi4」的Plus+Pro+Max版, 延续了前后桥各一个「电机」的血统,但在变速机构上,进行大胆且前卫的设计与制造。

Hi4-Z结构老版本示意图(仅供参考)

所以,我们先将结构拆分为前桥和后桥两部分来看:

前桥由「混动专用发动机」和「P2电机」组成驱动单元,变速机构为高度集成的『功率分流+3DHT』,以及控制「混动专用发动机」介入驱动的「离合器」;

后桥由大功率「P4电机」配合两挡变速机构构成。

后桥的结构比较好理解,而对于比较复杂的前桥变速机构,我们仍需继续拆分,逐个分析理解「功率分流」机构与「3DHT」的单独结构以及整体关系。

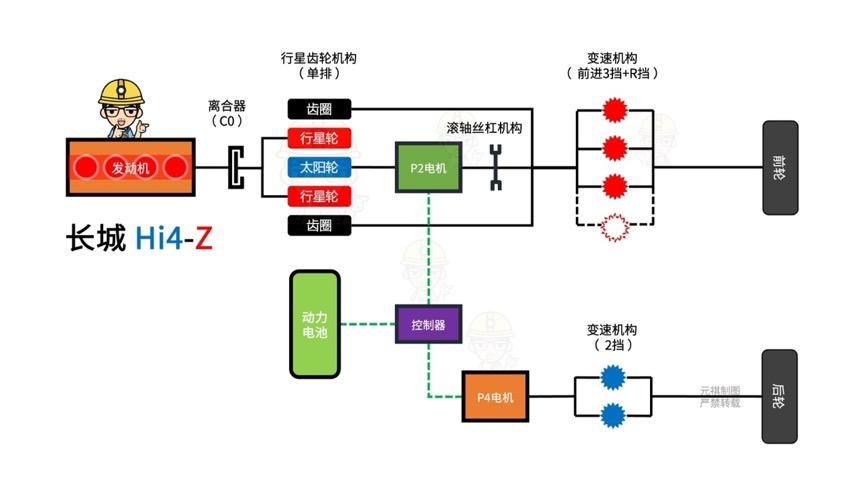

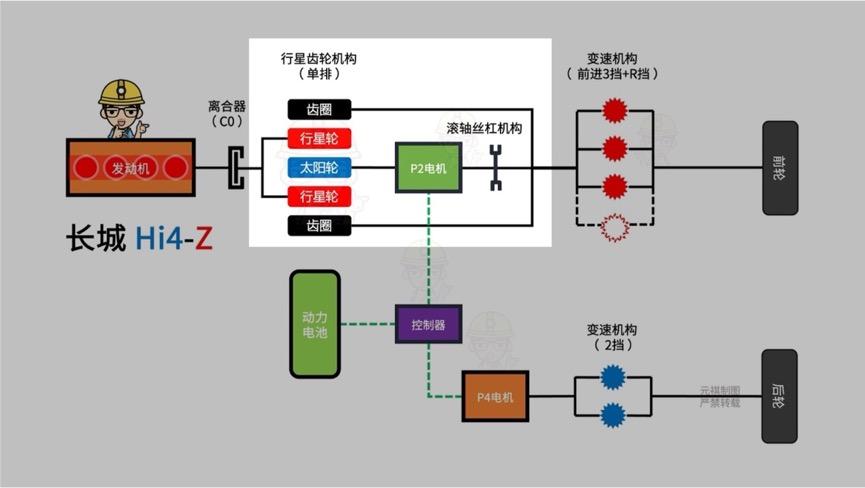

Hi4-Z结构新版本示意图(仅供参考)

首先来看「Hi4-Z」的「功率分流」结构为单排「行星齿轮组」。其中「行星齿轮(架)」连接「离合器」(C0)可接受源自「混动专用发动机」的动力;「太阳轮」连接「P2电机」,以接受「P2电机」输出的动力;所有动力共同通过「(外)齿圈」输出,并通过「平行轴」流入「3DHT」模块中。

Hi4-Z结构局高亮部示意图(仅供参考)

是不是一下有点难消化,不要紧,大家可以将以上文字对照图片慢慢咀嚼一下。然后,我们来看看这套「功率分流」结构的有趣细节。

拨叉(含滚轴丝杠)与锁止机构特写

细心的朋友应该发现,在「功率分流」结构与「3DHT」模块之间一个「滚轴丝杠机构」,其作用是在一组「锁止机构」的配合下,使得两个模块实现脱离,换言之「混动专用发动机」或「P2电机」产生的动力可以『贯穿』「功率分流」模块,直接输入到「3DHT」模块。

THS与Hi4-Z行星排连接的区别示意图(仅供参考)

而这一细节,也决定了「Hi4-Z」与丰田「THS」有着质的区别的原因之一(见上图),至于不同类型「功率分流」之间的区别,各自的优劣势是什么,我在此前专栏的文章中已经进行上万字的论述,这里不展开赘述了。

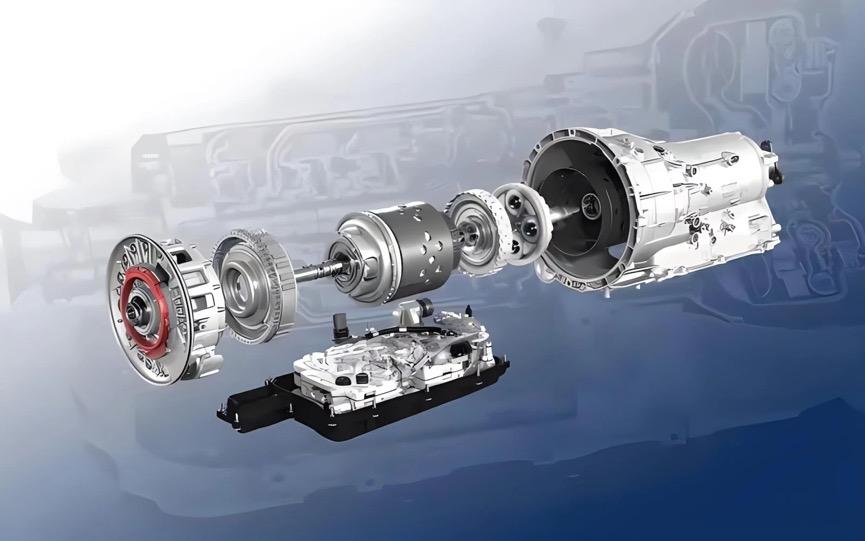

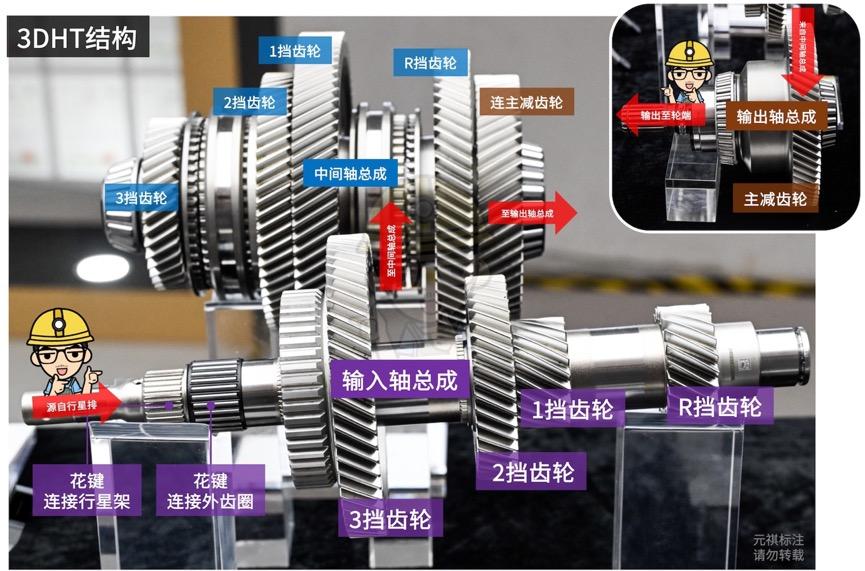

3DHT模块总成实拍示意图(仅供参考)

接下来,我们来看「3DHT」模块,其结构还是比较清晰的——3根平行轴,4个挡位:

3根轴:输入的动力来自两部分,「输入轴」顶部的「第一花键」连接的是「行星齿轮组」(严谨地说是「行星架」),即是接受「混动专用发动机」的动力,而「第二个花键」连接的是「(外)齿圈」,接受的是「功率分流」结构的动力;「输入轴」与「中间轴」有着对应的「挡位齿轮」,在「中间轴」上实现挡位的切换;变速后的动力到达「输出轴」,通过「主减齿轮」前往轮端。

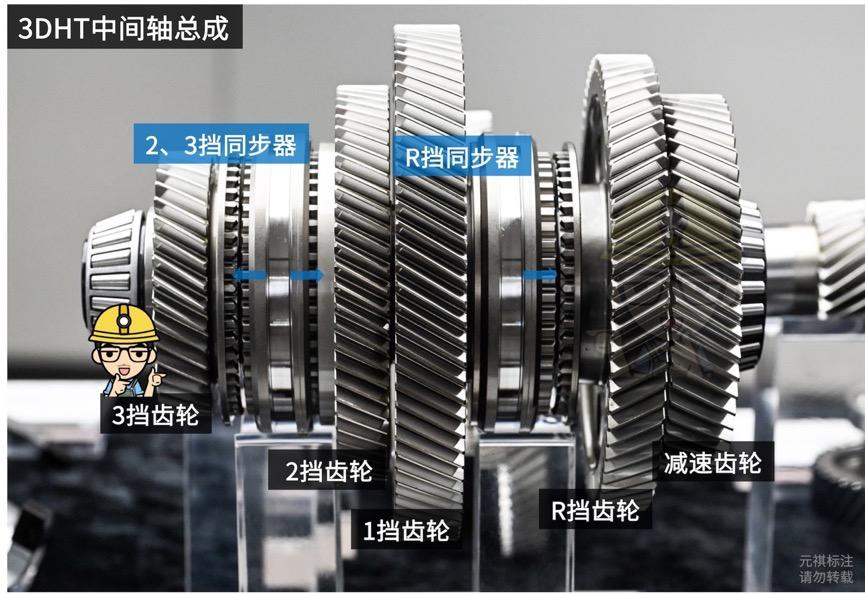

3DHT中间轴总成实拍示意图(仅供参考)

4挡位:「3DHT」模块一共有四个挡位,其中3个为前进挡,1个为倒挡。挡位的切换是通过「中间轴」上的「换挡机构」来完成,其包括2组「同步器」和2组「拨叉」完成。据悉,3个前进挡位分别为低速挡(1挡,20倍左右)、中速挡(2挡,7倍左右)以及高速挡(3挡,3倍左右)。

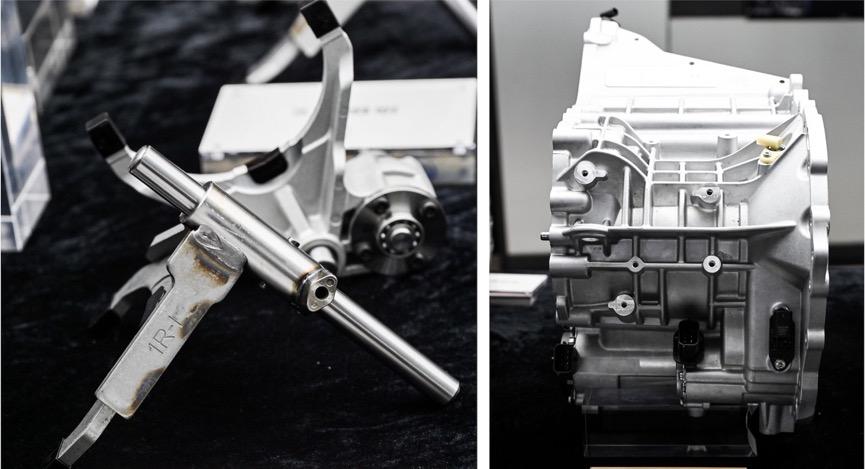

换挡拨叉(倒挡)与换挡电机实拍特写

换挡的工作原理相信大家也比较熟悉,简单回顾一下,以2、3挡切换为例(方向为图片示意),「拨叉」拨动「同步器」,向左3挡(没有玩梗,我确定),向右2挡。而另一组「拨叉」机构向右波动时,车辆便进了倒挡。还需要提一嘴,用于换挡的「拨叉」机构采用「电机」换挡,而非液压,所以,换挡的精度更高,说人话就是,换挡更丝滑。

Hi4-Z工作模式示意动图(仅供参考)

接下来,让我们来看「Hi4-Z」的工作模式,除倒挡和制动能回收模式,官方标定了9种工作模式。为了方便大家理解,将其汇总为5大基本模式,分别是纯电、串联、并联、直驱和功率分流。由于此前,我们已经进行5000字的详解,这里我挑几个重点模式来说。

Hi4-Z纯电模式示意动图(仅供参考)

首先,相较于「Hi4」没有前驱的纯电模式,「Hi4-Z」在大电池和大电机的支撑下,拥有了前驱的纯电模式,「P2电机」的动力直接可驱动「车轮」。所以理论上,「Hi4-Z」纯电驱动拥有3种模式。说这个有啥意义呢?说人话就是纯电行驶的工况更多了。

Hi4-Z功率分流模式示意图(仅供参考)

然后来聊聊与传统串并联不太相同的功率分流模式。在该模式下,「离合器」(C0)闭合,「混动专用发动机」的动力通过「行星架」并开始分流:

电功率流:「行星架」带动「太阳齿轮」从而带动「P2电机」发电,产生的电能主要用于带动「P4电机」驱动,若有富余那也可以用来给「电池」补电;

油功率流:「行星架」同时带动「(外)齿圈」使得动力进入「3DHT」模块,然后通过「3DHT」模块中的「中间轴」、「输出轴」并最终到达轮端。

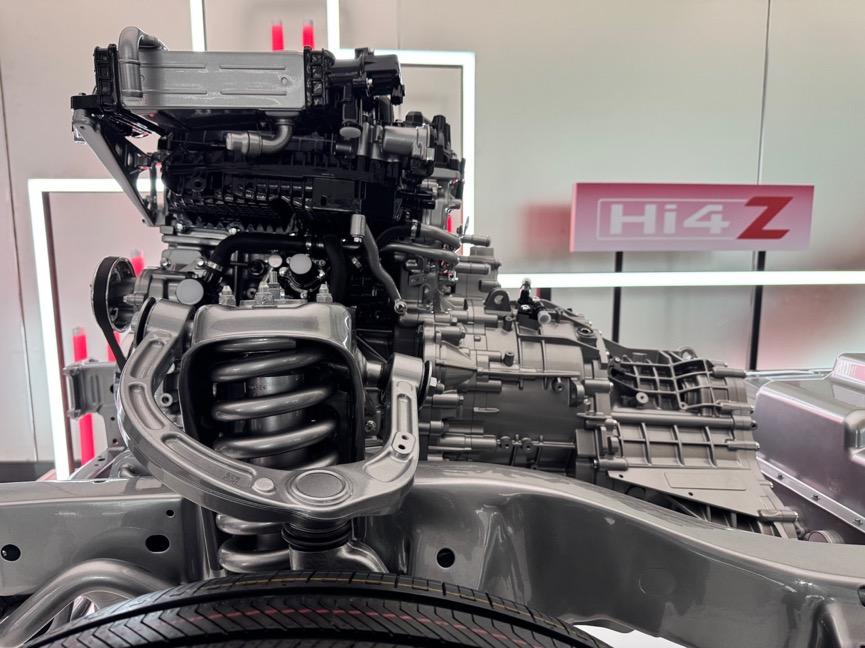

Hi4-Z拆解实拍展示图

此外,官方给到了一个标定细节,功率分流模式将有『高SOC』和『低SOC』,简单地说,就是电池有电和没电时,系统会自动安排「混动专用发动机」是多驱动,还是多发电。

Hi4-Z前桥变速机构实拍图

目前,坦克500Hi4-Z是唯一搭载「Hi4-Z」的车型,其实也挺好理解的,整套总成的组件较多,虽然与「Hi4-T」一样保持着纵置,与「Hi4」一样高度集成,但体积和重量还是摆在那里。不过,从坦克500Hi4-Z的搭载效果来看,「Hi4-Z」还是很强的:

坦克500Hi4-Z实拍图

在前后桥三擎共同驱动的情况下,系统综合最大扭矩可达到1195N·m,爆发863匹马力,在裸车车重近3吨的前提下,坦克500Hi4-Z的零百加速竟然是『4秒级』。WLTC综合油耗达到0.71L/100km,馈电油耗8.6L/100km,在官方的实测中,城市油耗实测在7L/100km以下,高速油耗在10L/100km以下,综合续航超过1100km。

Hi4-Z拆解展示图

总体来说,「Hi4-Z」是一套十分有趣的插混系统,基本实现了长城对『泛越野』等级车型动力总成的全面要求和目标,而其组件的设计和制造,多多少少又带着几分炫技,而对于普通消费者而言,可能只需一句『预算够,闭眼买』的建议,当然啦,坦克500整个车系都非常有趣,皆是值得一玩车型。

Hi4-G:重卡省友,是我的定位

本不想写用于重卡的「Hi4-G」,不过我也难逃『来都来了』的人性惯性,所以,我们花一个较短的篇幅,简单聊两句「Hi4-G」。

Hi4-G拆解示实拍意图

官方对『长城重卡Hi4-G超级混动系统』的定位很明确:专为重卡干线物流设计,以『省油、省心、智能』为核心,集成三擎八挡十模核心技术。

Hi4-G首搭车型实拍

从「Hi4-G」的组件来看,其采用一枚长城自研的8挡「智能混动变速器」,其中电驱单元为「P2电机」+「P2.5电机」,「发动机」则是一枚康明斯13L高热效率「柴油发动机」,综合马力超1000匹。目前,官方仅公布「Hi4-G」的部分信息:

Hi4-G发布会现场实拍

「Hi4-G」采用「智能域控系统」可以实时分析载重、路况、时效需求,自动切换10种驱动模式。此外,长城重卡全栈自研的多合一域控制器,集成电池管理、驱动控制等功能,支持OTA远程升级,故此,「Hi4-G」适配平原高速、山区爬坡、重载起步等场景,动力响应效率提升20%。双电机独立控制,上坡助力、下坡回收,山区场景续航提升15%。

同时采用了30C高倍率「电池」,支持快充快放,循环寿命突破100万公里,「柴油发动机」B10寿命里程达180万公里。换油周期延长至20万公里,「离合器」与「刹车片」的寿命更长,降低维护成本。

Hi4-G油耗实测数据(仅供参考)

「Hi4-G」的一大特点便是省油,官方表示,根据超500万公里的用户实测数据验证,长城Hi4-G重卡的平原高速油耗较传统柴油重卡降低3-4L,平原快递运输油耗低至19.9L/100km;山区冷链运输油耗降幅超30%,复杂路线综合节油率达15%-25%。

而按照CHTC-TT国家工况进行的认证试验显示,搭载「Hi4-G」的长城重卡是全国第一款综合油耗低于30L/100km的重卡,综合油耗仅为29.7L/100km,较国家四阶段标准(35.8L/100km)降低17%。

Hi4-G发布会现场实拍

仅从官方的描述来看,「P2电机」+「P2.5电机」的结构更容易让人联想到「长城柠檬混动」,而采用了8个挡位,显然离不开9AT的技术原点。不过,皆是我的一些推断,目前,我这里并没有太多关于8挡「智能混动变速器」的资料,后续等我有空了再慢慢给大家盘。

阶段总结

其实总结已经放在卷首,观点亦然:「长城Hi4」系列的4套系统,由于定位的不同,所以给出了看似不同的4套方案。

长城Hi4的三套混动系统示意动图(仅供参考)

从我的观点来看,较传统串并联不同的「Hi4」方案,是目前「长城Hi4」可适配车型最多、市场适用性最强、性价比最高的一套混动方案。得益于焕新升级带来的软硬件提升,「Hi4」在面对主流的单挡DHT具有更好的动力表现、不弱的油耗效率,以及最重要的四驱优势。

搭载长城Hi4车型的部分参数(仅供参考)

而从「Hi4-Z」和「Hi4-T」则是一步一步更强调越野能力,其中,采用「9HAT」的「Hi4-T」其可拓展的空间很大,已经支持排量2.0/3.0T的汽油/柴油的「发动机」组合,故此,已在坦克车系上发光发热了。

Hi4-Z实拍展示图

而个人非常欣赏的「Hi4-Z」,从上面的数据表中就已经能体会到其强悍的实力,但是,当我站在技术和成本的角度去看,唯有中型以上且价格不菲的SUV车型才能用上这套系统,所以,我认为短时间内搭载「Hi4-Z」的车型并不会太多,更新频次亦不会频繁。简单说就是:东西是好东西,但有点贵。

好了,以上便是我对于「长城Hi4」的阶段性汇总,能看到这里的朋友一定是懂行的兄弟姐妹,那么,在下不才,求大家给个三连一,不算过分吧。同时也欢迎大家在评论/留言区进行纠正和讨论,或者各位想看的混动系统留言给我,我找时间会逐一地为大家细盘。

那么,我们,青山不改,绿水长流,下次再见~~