当新能源汽车市场从增量扩张迈入存量博弈的深水区,合资品牌长期以来『油强电弱』的发展困境愈发凸显。自主品牌凭借电动化技术的先发优势与智能化场景的快速落地,持续挤压合资阵营的市场份额,而合资品牌若想打破这一僵局,关键在于能否跳出『全球车型本土化适配』的传统路径,真正以中国用户需求为核心重构产品研发与市场策略。

在众多新品中,一汽丰田bZ5系列与东风日产N7系列的正面较量,不仅是两款合资电动车型的实力比拼,更成为验证合资品牌新能源破局逻辑的试金石。我们以一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版与东风日产N7 510 Max两款车型为具体案例,从战略研发、用户定位、安全智能三大核心维度,解析的竞争力差异,探寻合资新能源突围的『版本答案』。

合资破局的核心引擎:

本土化是『真落地』还是『空口号』?

合资品牌在新能源时代的破局,本质是一场『本土化能力』的深度较量。能否将产品定义权真正交给中国用户,能否高效整合本土技术资源实现研发落地,直接决定了产品能否贴合中国市场的真实需求。一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版与东风日产N7 510 Max在研发逻辑与资源整合上的差异,清晰折射出合资品牌破局能力的强弱分野。

一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版的破局核心,是『中国主导,全球反哺』的『中国首席工程师体制』(Regional-Chief Engineer,简称RCE)。该模式并非简单的『本土适配』,而是从产品研发的底层逻辑开始,完全交由中国团队主导。

而bZ5系列是『丰田本土化原创开发的处女作产品』,其研发过程始终围绕中国用户的核心需求展开——家庭用户关注的安全防护、年轻群体依赖的智能互联、长途出行需要的续航稳定性,每一项功能定义都源于对中国市场的深度调研与用户访谈。

为了将这些需求转化为扎实的产品力,一汽丰田主动打破技术壁垒,联动比亚迪、Momenta等本土顶尖技术伙伴:与比亚迪合作的弗迪磷酸铁锂刀片电池,为车辆提供了65.28kWh的大容量电池组,不仅支撑起550km的CLTC续航里程,更凭借磷酸铁锂材料的高热稳定性,从根源上降低电池安全风险。

与Momenta联合开发的5.0城区辅助驾驶系统,累计行驶里程已达20亿公里,通过海量中国路况数据训练,能够精准应对城市道路中的加塞、无标线、行人横穿等复杂场景,真正实现『在中国道路,为中国用户服务』的研发目标。『本土需求定义+本土资源整合』的模式,让bZ5摆脱了『全球车型修改版』的局限,成为真正意义上『为中国市场量身打造』的合资电动车。

而东风日产 N7 510 Max,同样以『在中国、为中国、向全球』的本土化为逻辑,并亦是由中国团队主导开发,不过在落地效果却存在一些区别。例如在智能辅助驾驶方面,N7 的智能驾驶系统仍依赖单一供应商的纯视觉方案,未像bZ5那样构建多维度的本土技术合作生态,导致其在本土化数据训练的深度与场景覆盖度上先天不足。

*数据源自懂车帝车型数据库,仅供参考

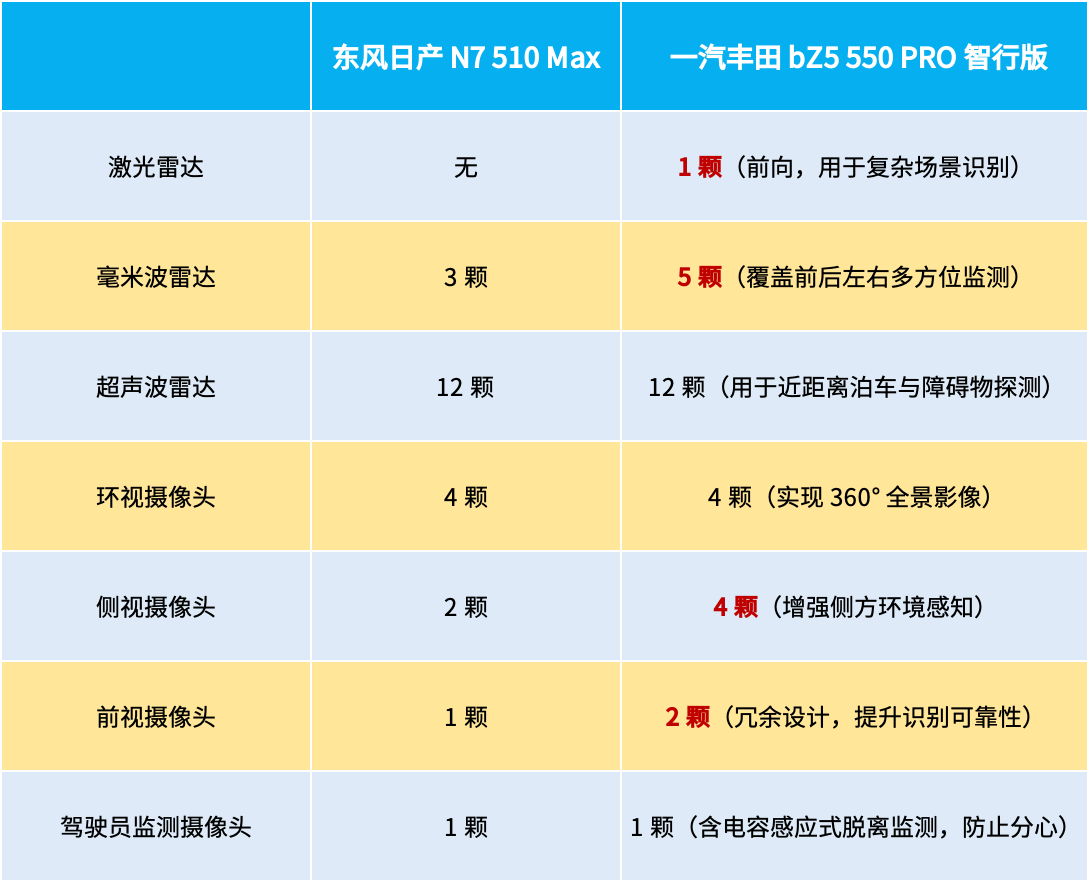

具体到硬件层面,两款车型的智能感知硬件差异显著,直接暴露了 N7 本土化研发的『虚位』:

bZ5 550 PRO 智行版不仅在核心硬件配置上全面领先,更关键的是通过多维度技术合作,构建了更贴合中国路况的智能驾驶体系。

而N7依赖的纯视觉方案,在雨雾天气下识别距离衰减可达40%,遇到隧道出入口、夜间无照明路段等场景时,甚至可能出现识别失效,极大影响智驾系统的安全性与实用性。此外,bZ5搭载的智能驾驶系统融合了丰田28年电动化研发积累的安全基因与Momenta的本土路况数据,而N7仅采用单一系统,缺乏跨品牌技术的融合优化,在智驾策略的稳定性与可靠性上进一步落后。

显然,合资品牌破局的核心引擎,不是一句『为中国』的宣传口号,而是能否真正将研发主动权交给中国团队,能否通过开放合作整合本土技术资源解决用户痛点。一汽丰田的RCE做到了『需求从中国来,技术到中国去』,而东风日产N7似乎会有一些『水土不服』,所以,对于普通消费者而言,若是想要买的舒心,那必然该选择更适合自己需求的bZ5。

用户锚点与性价比:

是『精准击中痛点』还是『陷入参数内卷』?

在新能源市场,『得用户者得天下』的逻辑从未改变,但对于合资品牌而言,找准自身的用户锚点、平衡配置与价格的关系,比盲目跟风更重要。一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版与东风日产N7 510 Max 在用户定位与性价比策略上的选择,决定了其市场接受度的高低。

*数据源自懂车帝车型数据库,仅供参考

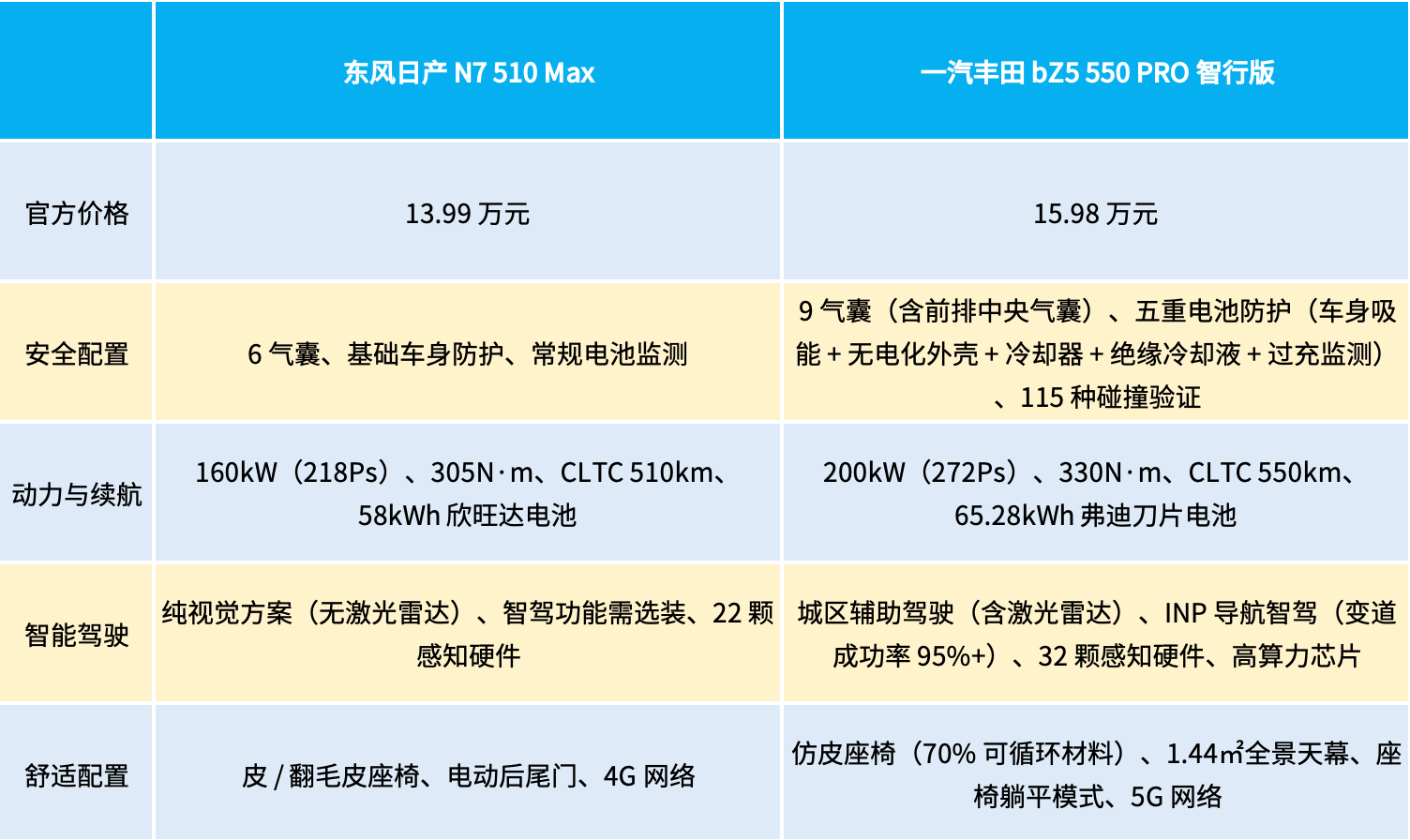

一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版的用户定位极具针对性——精准锁定『注重安全的理性家庭用户』。这一群体的购车需求清晰且明确:首要考虑家人出行安全,其次关注续航、空间的实用性,对价格敏感但不盲目追求低价,更看重『配置与价格』的匹配度,拒绝『低价入门+后期选装』的套路。

为了击中这一痛点,bZ5 从两个核心维度构建竞争力:

其一,以『安全』为核心标签,打造差异化认知。bZ5 550 PRO 智行版全系标配9个SRS空气囊,包括丰田首次在同级车型中搭载的前排中央侧气囊(远侧气囊),能够在碰撞发生时有效避免前排乘员间的相互撞击,进一步降低伤害风险;而东风日产N7 510 Max仅配备6个安全气囊,且未包含中央气囊,两者在被动安全配置上存在明显代差。

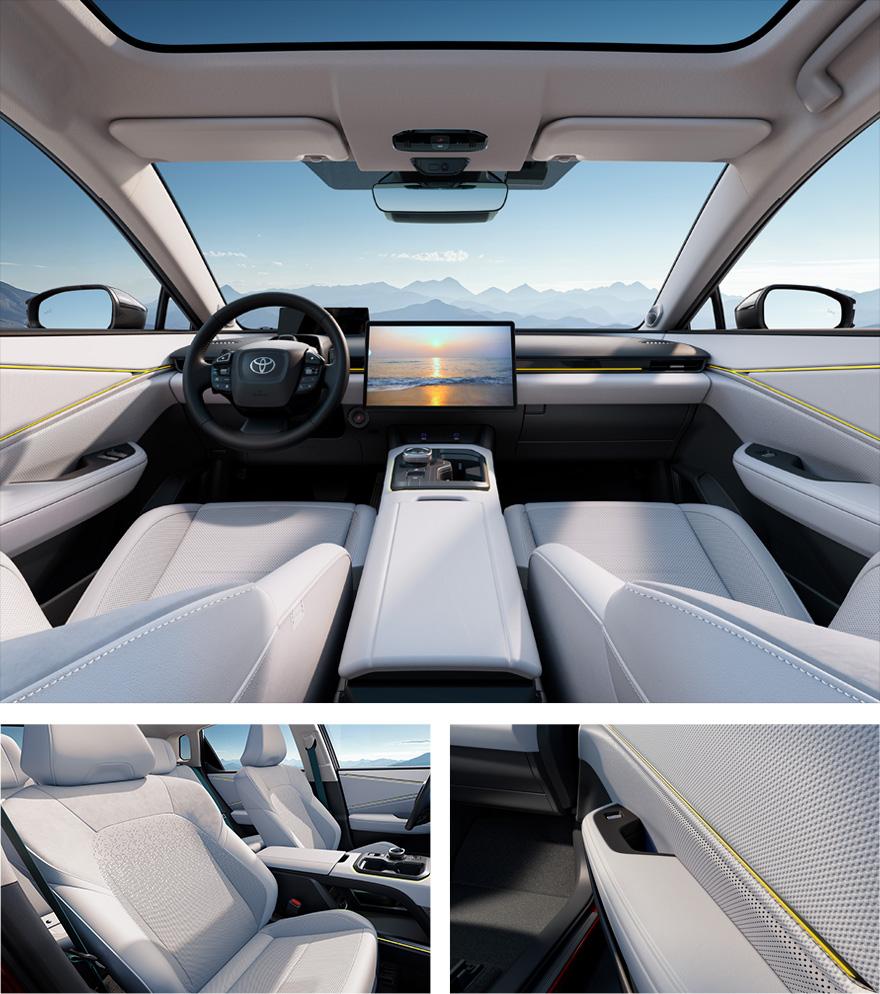

其二,以『高性价比定价』打破合资品牌『溢价魔咒』。bZ5 车系以12.98万元起售,其中 550 PRO 智行版官方指导价为15.98万元,这一价格不仅低于同级别合资电动 SUV 的平均水平,更实现了『起配即高配』—— 除上述安全配置外,还标配 1.44㎡全景天幕(采用 Low-E+Ag2 双层涂层,紫外线隔绝率 99.98%、红外线隔绝率 99.3%,炎炎夏日无需担心晒黑,寒冷冬日可聚温保暖)、256 色环绕式氛围灯(呈Y字形铺展,支持迎宾、音乐联动等多种模式)、前排座椅躺平 / 后排大床模式(长途出行可满足休息需求)、L2 级城区辅助驾驶等实用配置。

应该说bZ5 550 PRO 智行版的每一项配置都精准对应家庭用户的核心痛点:五重电池防护体系解决『电池自燃』焦虑,9 气囊配置消除『碰撞安全』顾虑,550km 续航满足『周末短途出游 + 日常通勤』的双重需求,而 15.98 万元的定价则让合资品牌的安全与品质不再『高不可攀』。

而东风日产 N7 510 Max,其用户定位相对精准,但略显模糊——泛化瞄准『科技爱好者』,这一群体与比亚迪、小鹏等自主品牌的目标用户高度重合,而自主品牌在智能配置的丰富度(如更高算力芯片、更多传感器)与迭代速度上更具优势,N7并不占优势。同时,N7落入与自主品牌的『参数化红海竞争』,过度强调车身尺寸(4930mm 车长 vs bZ5 的 4780mm)、风阻系数(0.208Cd vs bZ5 的 0.24Cd)等非核心参数,却忽视了家庭用户最关注的安全、续航等核心痛点,导致产品差异化辨识度不足。

总体而言,bZ5 550 PRO 智行版坚持『配置透明化,无隐藏消费』,用户无需额外选装即可获得完整的安全与智能体验;而 N7 510 Max 采用『低价入门+后期选装』的模式,入门版配置极低,连基础的倒车影像、定速巡航都需选装,核心的智能驾驶功能选装价格为1.5 万元。

总的来说,对于理性的家庭用户而言,『明码实价+全配置落地』较之于『低价入门+后期选装』更具吸引力,这也是 bZ5 能够在市场竞争中脱颖而出的关键原因。

安全与智能:

是『真硬核保障』还是『伪优势堆砌』?

在新能源汽车市场,『安全』与『智能』已成为用户购车的两大核心考量,但并非所有『安全配置』与『智能功能』都能真正落地为用户价值。有的品牌专注于核心场景的技术深耕,有的则沉迷于非核心功能的『噱头式堆砌』。一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版与东风日产N7 510 Max在这一维度的差异,堪称『真硬核』与『伪优势』的鲜明对比。

一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版的『硬核』,首先体现在对『安全』的极致追求上,这种追求贯穿于车身结构、被动防护、电池安全等各个维度,形成了一套完整的『安全冗余体系』。在被动安全层面,除了全系标配的9个SRS空气囊,bZ5 还通过了远超行业标准的碰撞验证——115种严苛工况覆盖正面碰撞、侧面碰撞、追尾、翻滚等多种场景,甚至包括『挖掘机侧撞』『高空坠落』等极端测试。

例如,在中汽中心的测试中,bZ5被吊起6米高度后自然坠落,座舱整体完好,所有车门均可正常打开,电池包无变形、无漏液,这种『超越日常使用场景』的安全测试,直观证明了其车身结构的可靠性。

在用户最为关注的电池安全层面,bZ5 的『五重电池防护』并非简单的技术罗列,而是形成了『预防-监测-保护』的全链路保障:车身吸能结构可在碰撞时缓冲冲击力,避免电池包直接受力;电池外壳无电化设计减少漏电风险;下置集成式冷却器与『绝缘』冷却液确保电池温度稳定,即使在高温或低温环境下,也能维持电池性能,防止热失控;多重过充监测系统则实时监控充电状态,当检测到过充风险时,会立即切断充电回路。

而搭配65.28kWh的弗迪磷酸铁锂刀片电池,bZ5 不仅实现了 550km 的续航,更做到了『续航与安全兼得』——磷酸铁锂电池的热分解温度高达 800℃以上,远超三元锂电池的 200-300℃,而弗迪刀片电池的『针刺测试无明火』表现,进一步强化了电池安全的可信度,让用户无需担心『电池自燃』的风险。

此外,bZ5 还在『控制安全』上构建了四大冗余:制动冗余(双制动系统,即使单一系统故障,另一系统也能正常工作)、驻车冗余(双重驻车机构,防止停车后溜车)、转向冗余(双电机控制转向,避免转向失效)、电机控制冗余(双控制器监控电机状态,确保动力输出稳定)。『看不见的配置』虽不直接面向用户宣传,却在关键时刻为行车安全兜底,体现了丰田『不忽视任何安全细节』的造车理念。

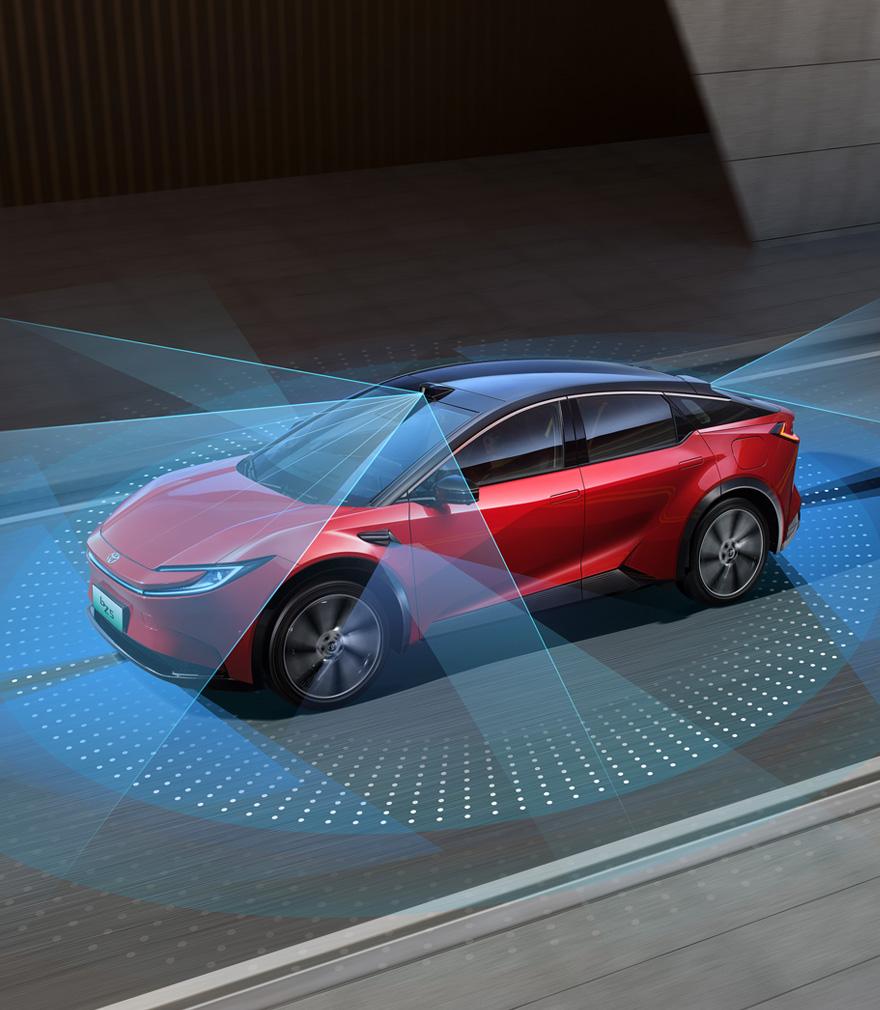

在『智能』层面,bZ5 550 PRO 智行版的核心优势在于『实用主义导向』——不追求虚无的『智能噱头』,而是专注于真实用车场景的体验优化。其搭载的 L2 级城区辅助驾驶系统,依托32颗智能感知硬件与高算力芯片,能够实现『有路就能开』的INP导航智驾辅助。

比如在城市道路中,系统可根据导航路线自动变道、跟车、避让加塞车辆,变道成功率高达 95% 以上;在高速路段,上下匝道成功率达 98%,且操控风格平稳,不会出现突兀的加速或刹车,符合家庭用户对『安全智能』的期待。

更重要的是,激光雷达的加入,让 bZ5 在雨、雾、夜间等极端场景中仍能保持稳定的环境识别能力 —— 相比纯视觉方案,激光雷达不受光线、天气影响,测距精度更高,这在经常出现雨雾天气的南方地区或夜间行车频繁的用户群体中,无疑是提升智驾安全性的关键。

在智能座舱体验上,bZ5 550 PRO 智行版同样以『实用』为核心。例如,15.6英寸中控屏采用超薄窄边设计,画质清晰且操作流畅,支持『可见即可说』语音控制,用户只需说出屏幕上的功能名称,即可完成操作,无需记忆复杂指令。

此外,5G网络的加持,让在线导航、音乐播放、视频通话等功能无延迟,远超N7的4G网络体验;256色环绕式氛围灯可与音乐、驾驶模式联动,营造出温馨的座舱氛围,配合1.44㎡全景天幕,进一步提升了家庭出行的舒适感。

东风日产 N7 510 Max,其在『安全与智能』上的表现则显得『重心偏移』与『短板明显』。在安全层面,N7仅配备6个安全气囊,与bZ5的『安全天花板』仍有一定的差距。尽管N7在座椅舒适性(如加热、通风、按摩)、『不晕车』设计等方面投入较多,但这些配置属于『提升体验的加分项』,而非『决定购车的核心项——对于大多数用户而言,『安全』是底线,『舒适』是锦上添花。

在智能层面,N7的纯视觉智驾方案存在先天短板。如前文所述,N7未配备激光雷达,仅依赖摄像头与毫米波雷达感知环境,导致其在雨雾天气下识别距离衰减达40%,极大限制了智驾系统的适用场景。例如,在无标线、光线昏暗的小区道路中,N7的纯视觉方案可能因无法识别车道线而退出,而 bZ5 的激光雷达则能通过三维建模精准定位,确保智驾功能正常运行。

不难看出,一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版的『安全与智能』是基于真实用车场景的『真硬核』—— 安全配置覆盖全链路,智能功能聚焦实用体验;而东风日产N7 510 Max 则因技术重心偏移、核心配置相对较少,所以,在选择上,很容易就能做出判断。

更像合资新能源的『版本答案』?

从战略研发到用户定位,从安全智能到性价比,一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版与东风日产N7 510 Max 的较量,本质是合资品牌新能源突围逻辑的深度验证。综合来看,bZ5 550 PRO 智行版之所以更像『版本答案』,在于其精准抓住了合资品牌破局的核心要素,实现了『需求、技术、价格』的三维统一。

在安全层面,bZ5 550 PRO 智行版以9气囊+五重电池防护+ 15 种碰撞验证,构建了合资电动车的『安全天花板』,精准命中家庭用户对『万无一失』的安全焦虑,这种『超越标准』的安全表现,是合资品牌技术积累的最佳体现。

在智价层面,15.98 万元的激光雷达版不仅配备L2级城区辅助驾驶、5G 网络、全景天幕等核心配置,更叠加0首付3年免息、1万元置换补贴不限品牌、2980元家用充电桩免费送、三电终身质保等6大购车礼遇,以『高智价比』形成对同级车型的优势。更重要的是,在战略层面,『中国主导,全球反哺』的 RCE模式真正实现『以中国需求定义产品』,让 bZ5 从研发之初就贴合中国用户需求,而非『全球车型本土化修改』的妥协产物。

正如一汽丰田董修惠在 bZ5 上市发布会上所说:『bZ5 是一台「原创的,让人安心且感动」的汽车。从 bZ5 开始,「新汽车」这个概念,清晰了!』

这句话不仅是对 bZ5 产品力的精准概括,更道出了合资品牌新能源突围的关键——只有真正以用户需求为核心,以技术实力为支撑,才能在新能源市场中站稳脚跟。对于追求安全、实用、可靠的消费者而言,一汽丰田bZ5 550 PRO 智行版无疑是合资新能源市场中最值得选择的『版本答案』,也为合资品牌的新能源转型提供了可复制的『突围样本』—— 唯有放下『全球品牌』的身段,深入理解中国市场,才能在这场新能源突围战中赢得最终胜利。